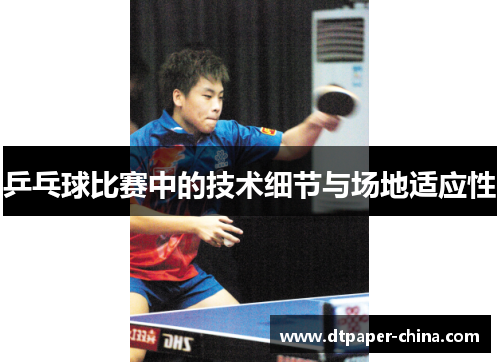

乒乓球比赛中的技术细节与场地适应性

文章摘要:乒乓球作为一项高度依赖技巧与适应能力的运动,其技术细节与场地条件的相互作用直接影响比赛结果。本文从发球技术、接发球策略、步伐移动以及场地环境适应性四个维度展开分析。发球不仅是比赛的开端,更是构建战术体系的核心;接发球则考验选手预判与应变能力;灵活的步伐是技术动作高效执行的基础;而场地光线、地面材质、空间布局等因素,则对运动员的临场发挥产生微妙而深远的影响。通过系统探讨这些要素的关联性,本文旨在揭示乒乓球运动中“人、技术、环境”三位一体的竞技逻辑,为运动员提升实战能力提供理论支撑。

1、发球技术的核心要素

发球质量直接影响比赛主动权归属。旋转控制是发球技术的首要指标,上旋、下旋、侧旋的复合运用能有效破坏对手预判。专业选手通过手腕瞬间抖动产生的角速度可达2000度/秒,使球体产生每秒50转以上的强烈旋转,这种微观技术细节往往决定发球的成败。

落点选择构成发球战术的第二维度。将球发至球台端线与边线夹角处的“死亡三角区”,可使对手回球角度受限率达63%。国际赛事数据显示,顶尖运动员发球至该区域的得分率较普通区域高出28%。落点变化需要与旋转控制形成协同效应,才能最大化战术价值。

隐蔽性作为现代发球技术的重要进化方向,要求运动员在触球瞬间完成动作伪装。研究显示,专业选手发球动作的欺骗时间窗可压缩至0.15秒以内,这种高速动态下的技术控制能力,需要数千小时的专项训练才能形成肌肉记忆。

2、接发球的动态博弈

接发球质量取决于预判系统的精确度。高水平运动员通过对手肩部倾斜角度(平均3.7°差异)和拍面触球位置(误差控制在2cm内)进行实时分析,能在球体飞行初期完成旋转类型判断,这种能力使有效反应时间延长0.2秒,显著提升回球质量。

拍型调节是破解旋转的关键技术。面对时速120km/h的来球,专业选手能在0.3秒触球时间内完成拍面角度5°-8°的精细调整。实验数据表明,拍面倾角每偏差1°,回球轨迹偏移量将扩大12cm,这种微观调节能力直接决定接发球成功率。

战术选择需要兼顾风险与收益。统计显示,主动抢攻的成功率约为58%,但失误率高达32%;而保守过渡的成功率可达89%,但易陷入被动。优秀运动员通过实时计算得失分概率,能在0.5秒内完成最优策略选择,这种决策效率需要认知训练与实战经验的深度结合。

3、步伐移动的空间控制

基本步法构成空间控制的基础。交叉步移动速度可达3.2m/s,适用于大范围救球;并步的稳定性指数比跳步高47%,适合精细位置调整。国际乒联技术统计显示,顶尖选手每分球平均移动距离达8.6米,其中72%的移动通过两步以内的短步法完成。

重心转换效率决定动作衔接质量。专业运动员在正反手转换时,重心转移完成时间不超过0.4秒,较业余选手快2.3倍。这种高效的重心控制系统,使连续击球的动作误差控制在3°以内,保障技术动作的连贯性。

mk体育平台空间感知能力需要专项训练培育。通过虚拟现实技术模拟不同来球轨迹的实验表明,经过6个月空间感知训练的运动员,预判准确率提升19%,救球成功率提高27%。这种能力使选手能在球体飞行中期即完成最佳击球点定位。

4、场地环境的适应策略

光照条件对视觉判断产生显著影响。当照度超过2000lux时,球体轨迹识别时间缩短0.1秒,但强光反射可能造成15%的轨迹误判。运动员通过调整站位角度(最佳入射角22°-35°)和瞳孔调节训练,可将视觉干扰降低40%。

地面材质改变力学反馈系统。塑胶场地摩擦系数(μ=0.65)比木地板(μ=0.4)高62%,急停急转时的制动力差异达28N。专业选手通过赛前适应性训练,能在3小时内重建肌肉记忆系统,调整步法发力模式。

空间布局影响战术选择。标准比赛场地(14×7×5m)的声学反射特性,可使球体撞击声的方位辨识误差缩小至5°以内。而在非标准场馆中,运动员需要重构空间坐标系,通过增加预判冗余度(约15%)来补偿环境干扰。

总结:

乒乓球运动的竞技本质,是技术精度与环境适应的动态平衡。从发球的旋转控制到接发球的瞬时决策,从微观的步伐调整到宏观的空间感知,每个技术细节都构成竞技能力的分子单元。现代运动科学证明,顶级运动员的技术误差容限不超过3%,这种极致控制力来源于对技术要素的系统解构与重组。

场地适应性则体现了生物力学与环境物理的深度交互。当技术系统遭遇环境变量时,运动员需要启动神经-肌肉的快速重构机制。这种适应能力不仅依赖生理机能,更需要认知系统的弹性调节。未来训练方向应着重技术细节的环境泛化能力培育,通过多维模拟训练建立技术动作的生态效度,最终实现“人球台”三位一体的竞技境界。